这幅绘于明代的古画

不仅是唐伯虎晚年的山水杰作

更是“穿越级”的庐山游览手册

国庆假期第二天

跟着这幅古画,一起游庐山!

穿越到明代

跟着唐伯虎一起游庐山

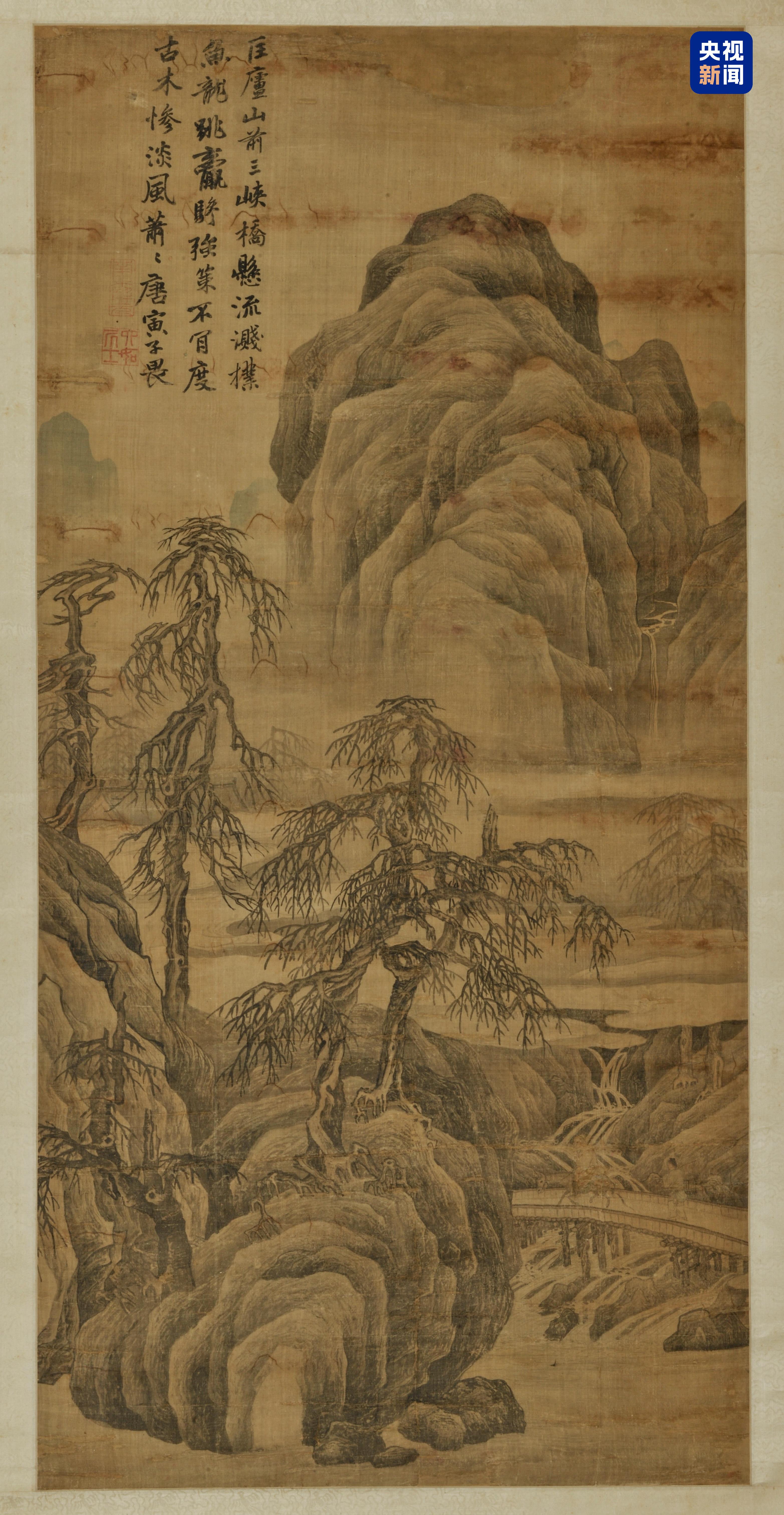

这幅《匡庐图》可不是

凭空想象的庐山风景

而是我们颇为熟悉的明代画家唐伯虎

亲自游玩庐山后

凭记忆还原的“明代庐山实景图鉴”

唐寅(1470-1524),字伯虎,苏州府吴县(今苏州市)人,明代著名画家、文学家。唐寅与祝允明、文徵明、徐祯卿并称“江南四大才子”,又与沈周、文徵明、仇英并称“明四家”。

正德甲戌年(1514年)

唐伯虎受好友黄云邀约登临庐山

黄云还特意为他定制庐山深度游路线

包括五老峰、三峡桥等庐山名胜

统统都打卡了一遍

游玩回家后

唐伯虎画下了这幅山水杰作

△观众在参观唐寅《匡庐图》

△观众在参观唐寅《匡庐图》

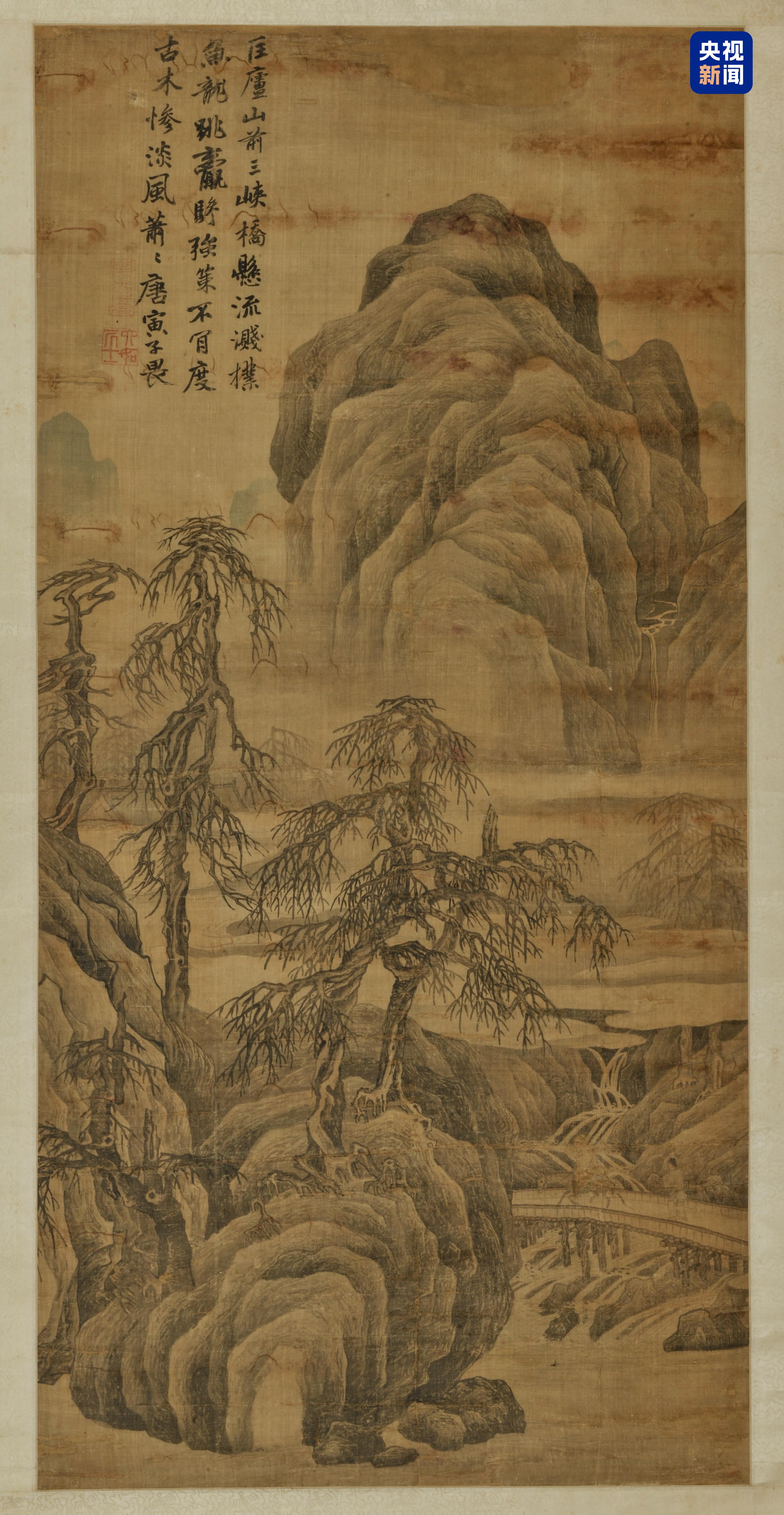

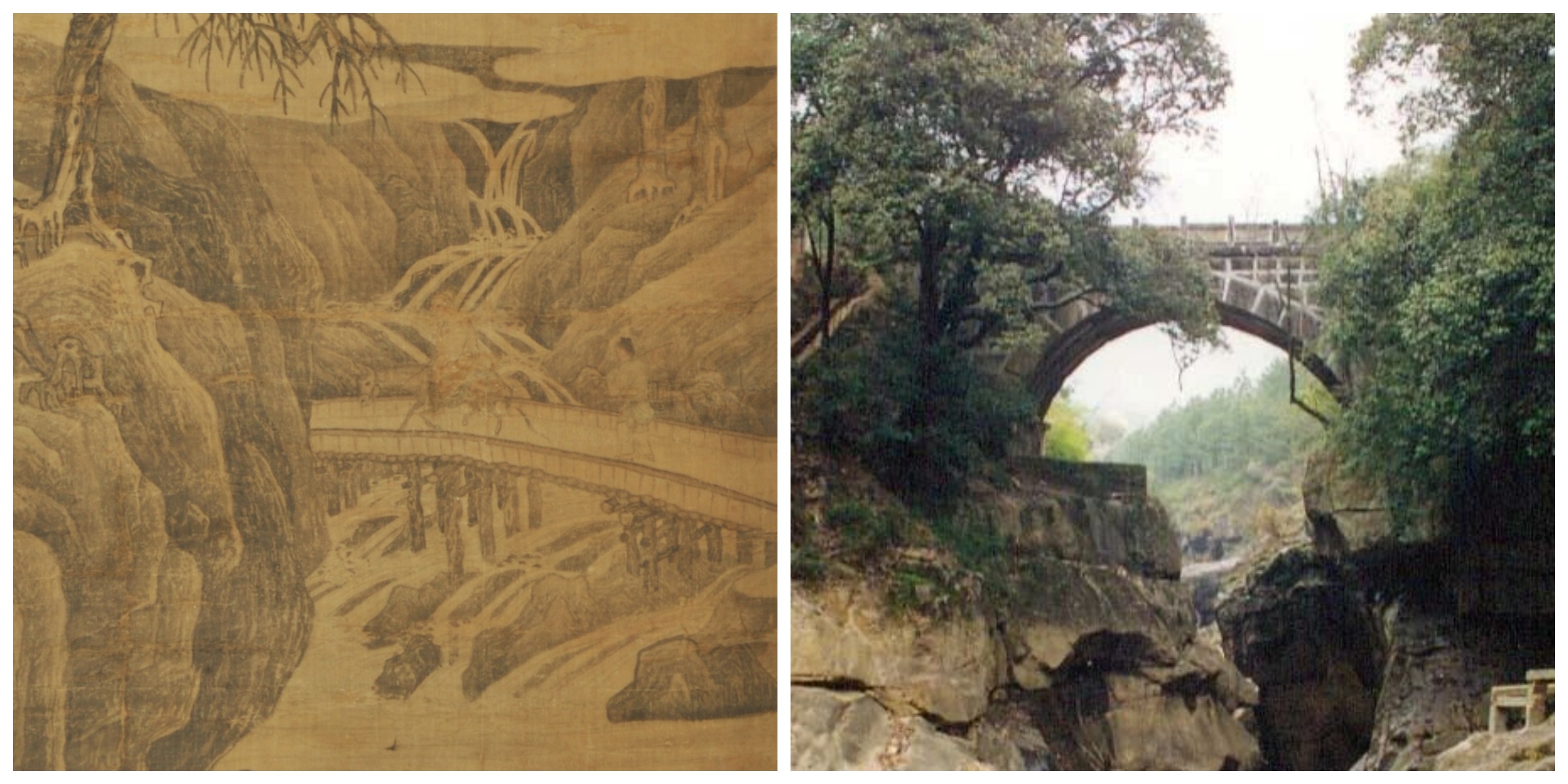

先看画中最显眼的“核心打卡点”

前景那座横跨深涧的石桥

桥身用浓墨勾勒出石拱的厚重感

桥上有

一名骑着蹇驴的老者和一名书童

(注释:蹇驴指跛蹇驽弱的驴子,后衍生为比喻驽钝之人或处境困顿者。)

△唐寅《匡庐图》(局部)

△唐寅《匡庐图》(局部)

这座桥,古称三峡桥

就是如今庐山仍在的“观音桥”

它从北宋走来

经历千年,拱券至今没有大修过

△左为唐寅《匡庐图》(局部),右为如今庐山的观音桥。

△左为唐寅《匡庐图》(局部),右为如今庐山的观音桥。

再往画中景看“第二打卡点”

云雾缭绕间露出的嶙峋岩壁

岩石纹理层层渲染

画面层次感直接拉满

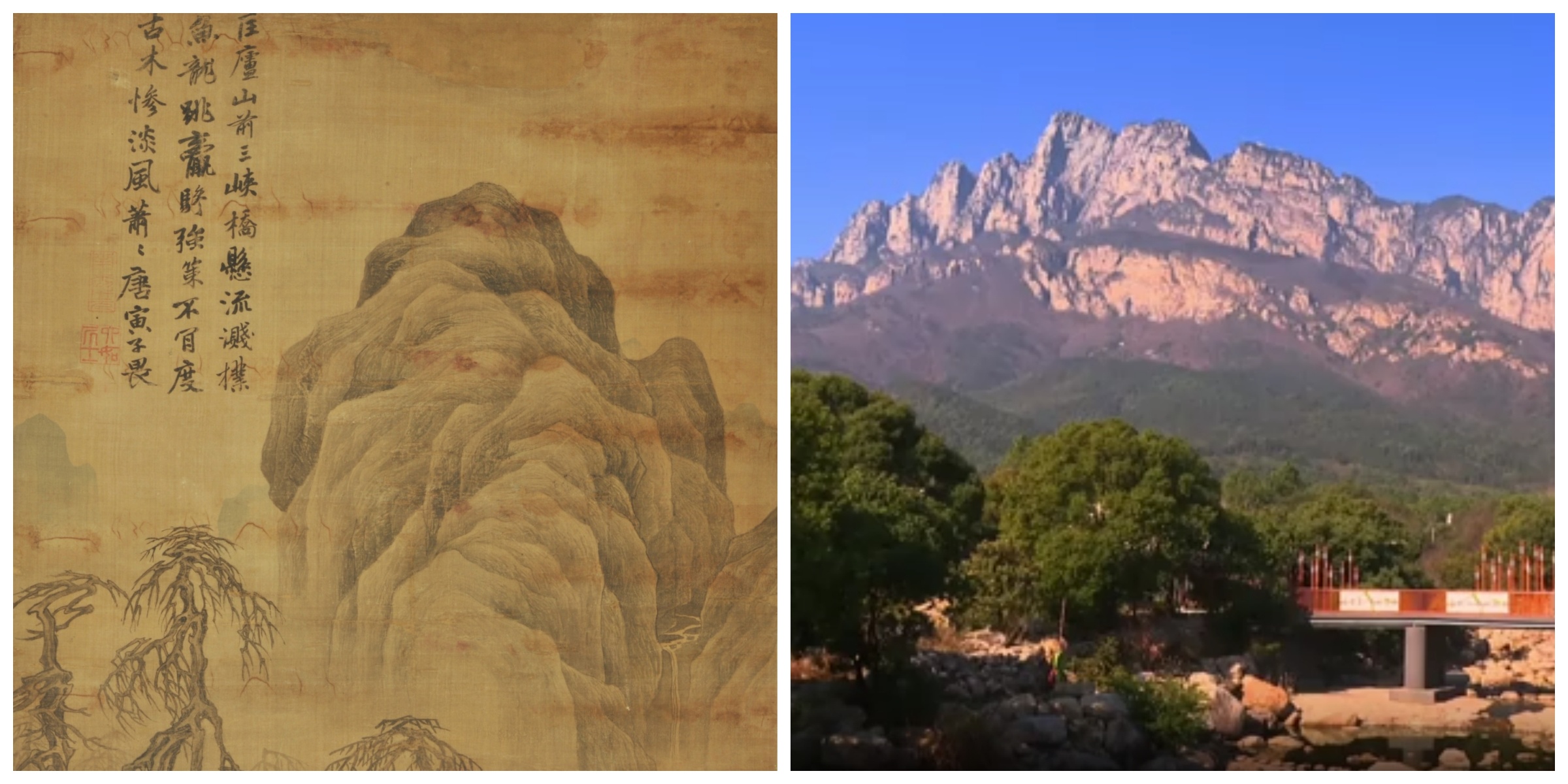

最后眺望一下“远景打卡点”

那座直插云端、陡峭挺拔的山峰

正是五老峰的缩影

画中飞瀑从峰顶倾泻而下

隐入云间,两侧染出远山,与之呼应

△左为唐寅《匡庐图》(局部),右为庐山现在的五老峰。

△左为唐寅《匡庐图》(局部),右为庐山现在的五老峰。

国庆假期

不妨带上《匡庐图》高清图

对照画中角度拍照打卡

一秒拍出“穿越古今”的氛围感!

画中细节

藏着唐伯虎的晚年心境

唐伯虎画下这幅《匡庐图》时

不仅还原了他看到的庐山实景

还画下了他自己的晚年心境

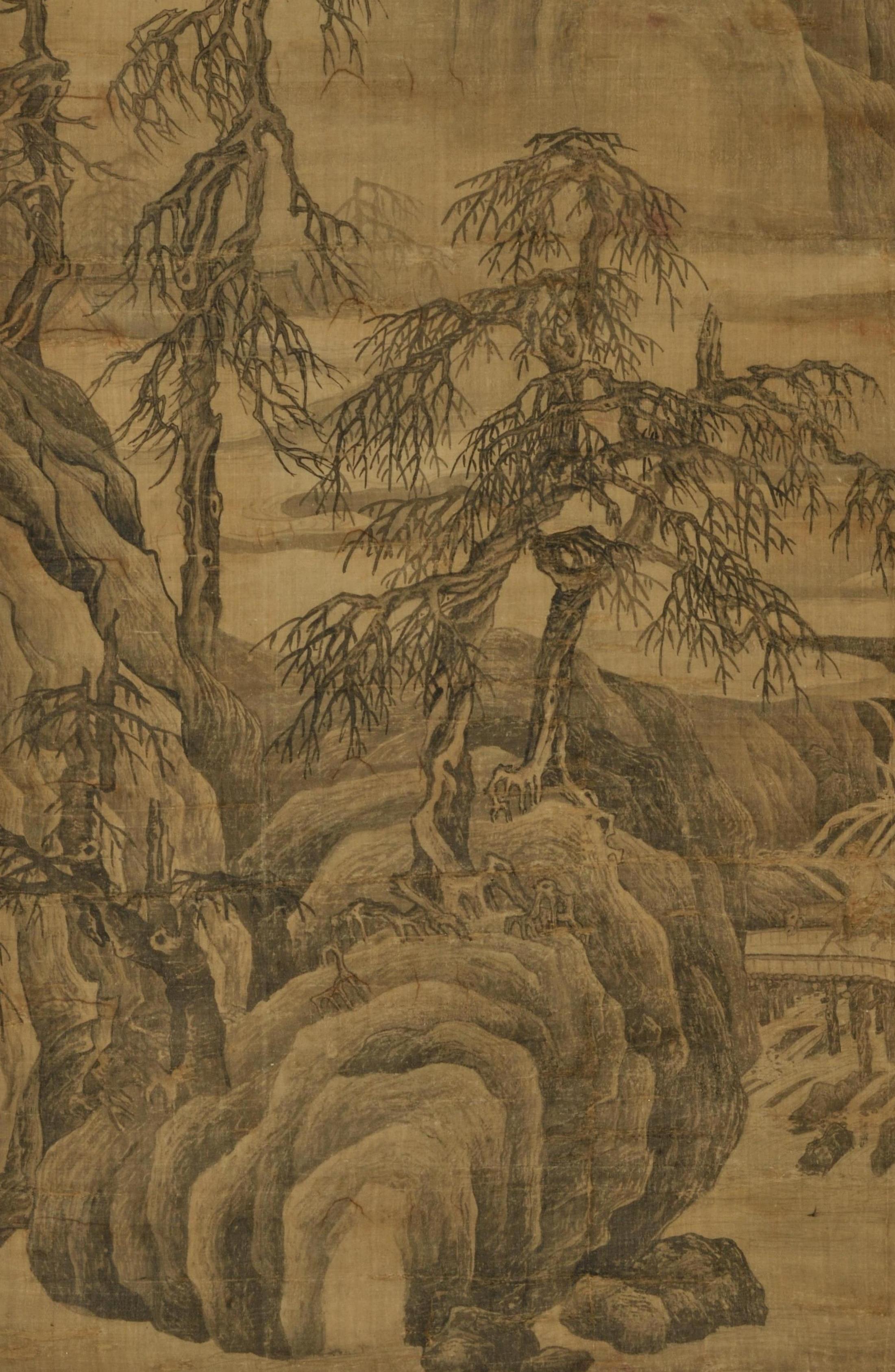

三段式的全景构图

却藏着“外壮阔、内萧瑟”的反差

远景主峰巍峨雄浑

近景却是枯瘦的寒林、嶙峋的怪石

连驴的姿态都透着“畏缩”

这种对比,对应他人生境遇:

晚年的唐伯虎

历经科场舞弊案、丧妻丧子之痛

虽仍有“登高望岳”的豪情

却难掩身心俱疲的落寞

△唐寅《匡庐图》(局部)

△唐寅《匡庐图》(局部)

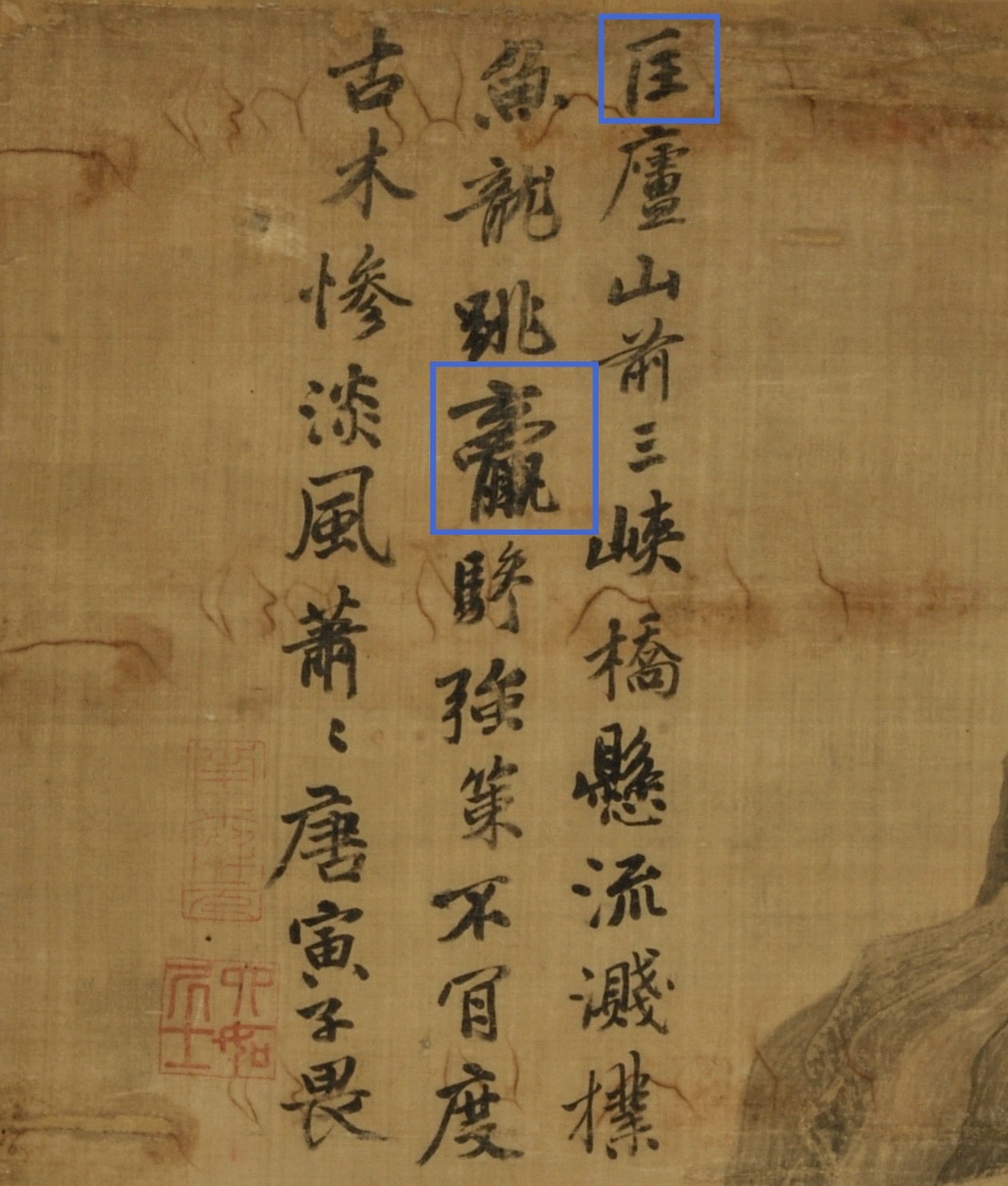

画面左上角的自题诗:

匡庐山前三峡桥,悬流溅扑鱼龙跳。羸骖强策不肯度,古木惨淡风萧萧。

值得细看的是

“羸”字和“匡”字的处理

“羸”字被刻意写得比其他字大一圈

“羸”是“瘦弱”的意思

结合唐伯虎晚年境遇分析

此处他应是以蹇驴自喻

“羸骖强策不肯度”

深层次理解就是

身心困顿的唐伯虎欲求精神自度

却寻不到此中门径

骑驴形象在唐寅传世作品中常有见到,例如上海博物馆馆藏的《骑驴思归图》。

△明·唐寅《骑驴思归图》(局部),上海博物馆藏。

△明·唐寅《骑驴思归图》(局部),上海博物馆藏。

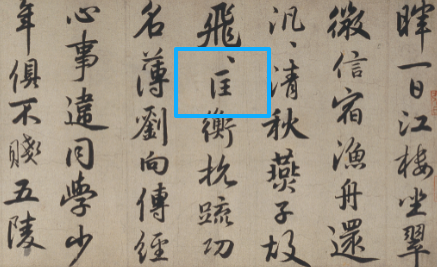

“匡”字运用缺笔写法

故意少了最后一笔

这是承袭了

赵孟頫“避宋太祖赵匡胤讳”的笔法

唐伯虎用这种细节

悄悄致敬了自己的“偶像”

因赵孟頫是赵宋皇室后裔,故其为避赵匡胤讳,常以缺笔处理“匡”字,可参见赵孟頫《杜甫秋兴诗卷》(今藏上海博物馆)“匡”字写法。

△元·赵孟頫 行书杜甫秋兴诗卷(局部),上海博物馆藏。

△元·赵孟頫 行书杜甫秋兴诗卷(局部),上海博物馆藏。

跨越500年

游览山水从来不是一场赶路

500多年前

唐伯虎漫游庐山后

画下《匡庐图》、画下自己的心境

他在山水里“找自己”

在自然里“找内心的平静”

500多年后

我们游览庐山时

感受来自山野的风、聆听山间潺潺流水

不也是想逃离城市的喧嚣吗?

△2025年9月27日,庐山出现云海景观,云雾在山谷间奔涌、流动,如飘逸轻纱,如梦如幻。

△2025年9月27日,庐山出现云海景观,云雾在山谷间奔涌、流动,如飘逸轻纱,如梦如幻。

古画里的庐山,是定格的风景

而游客脚下的庐山,是流动的诗意

无论古今

游览山水从来不是一场赶路

而是一场与山水的温柔相处

这幅《匡庐图》是

我国传世名画中

少见的基本能保持原貌的精品佳作

国庆假期,跟着这幅古画

寻一方诗意山水

遇见“不一样的庐山”

优配网-线上实盘配资-炒股开户-在线配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:安全配资网作为工业生产中的关键材料

- 下一篇:没有了